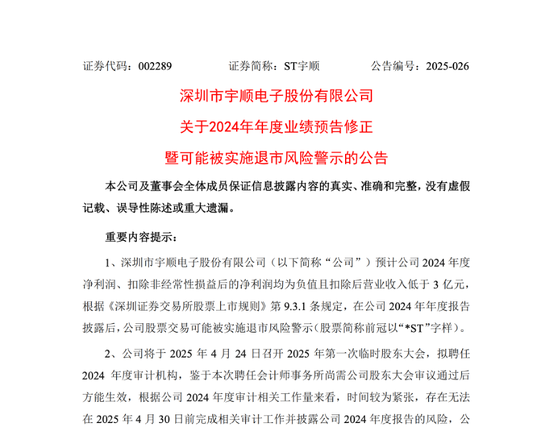

1948年11月2日,历时52天的辽沈战役终于以胜利告终,国民党近50万精锐部队几乎全军覆没。此战不仅标志着国民党在东北的彻底失利,也预示着其政权崩溃的倒计时。随着战局的迅速演变股盈汇,全国解放的步伐超出了毛主席的预期,解放战争进入了一个新的阶段。

蒋介石在败退到台湾后,开始反思自己为何会从一个政府领导者沦为“伪省长”。他在日记中曾痛斥1945年底来华调解的美国特使马歇尔,指责他逼迫将国民党精锐调往东北,导致南京防务空虚。然而,蒋介石又提到自己最大的失误是没有及时将这些精锐部队撤出东北。这种矛盾的心态令人费解,因为在马歇尔离开中国后,蒋介石拥有了近两年的时间去调整部署,但他始终未作出撤军的决策。那么,究竟是什么原因让他犯下如此重大的错误呢?

展开剩余85%东北的建设始于张作霖时代,作为“共和国的长子”,这个地区的工业基础起步较早。张作霖虽出身草莽,但他凭借独特的眼光与手腕,利用东北的丰富资源和物产,从国外引进了大量现代化工业设备,建立了大规模的工厂,逐步构建起了一支庞大的产业工人队伍。在军事方面,张作霖重视军工企业的建设,使得奉系军阀在当时成为国内为数不多的可以自给自足的武器弹药生产者。这样强大的工业基础和军工能力,为张作霖提供了“逐鹿中原”的底气。

然而,天命难违。随着皇姑屯事件的发生,张作霖的雄图未能实现,最终“霸业”的实现只能依赖于他的儿子——张学良。若单纯将张学良看作一个纨绔子弟,那无疑是对他的误解。如果他真是一个无所作为的公子,蒋介石在“西安事变”后不仅能除掉他,甚至可以将其当作宠物养着,而不是一直软禁他。张学良的背景与蒋介石之间的微妙关系,使得他在中国历史上扮演了不同寻常的角色。

1928年12月29日,张学良在帅府升起了“青天白日旗”,此举使得“散装”的中华民国终于完成了最后一块“拼图”。但实际上,蒋介石心知肚明,东北的实权并不完全在张学良手中。此时,国内的主要军阀中,工业最强的依然是东北军,其次是“阎老西”的晋绥军,最后才是蒋介石的中央军。蒋介石代表着江浙的地主买办阶级,而东北则是张学良的“地盘”,其资源与军力让蒋介石在政治上颇为忌惮。

“东北易帜”之后,张学良的政治野心愈加明显,他并非单纯想加入南京政府股盈汇,而是意图自己成为真正的领导者。这一雄心在1929年的“中东路事件”后显露无疑。张学良深知东北的地理优势与资源重要性,因此在东北与苏联接壤的边境部署了重兵,以保障自己的后方安全。

1930年,张学良趁国内军阀混战之际,带领东北军“名义上”支援蒋介石,但实际上,张学良借机控制了河北、京津一带,且在天津大力建设军工厂,实力不断扩展。蒋介石深感张学良的日益强大,认为一旦他南下中原,势必会对自己的核心统治区构成威胁。

然而,1931年9月18日的“九一八事变”给了蒋介石一个意外的喘息机会。张学良因日本侵略而向蒋求援,但蒋介石却在电话中表示“心有余而力不足”,并劝说张学良避免与日本硬碰硬。然而,张学良的防线被日本关东军突破,东北的局势彻底改变。为了保护东北军的实力,张学良做出了撤兵决定,将大量东北军撤往关内。这一决策虽为保全自身,但也为日后“西安事变”埋下了伏笔。

蒋介石此时的立场较为明确,东北军对他而言已经不再是威胁,反而是日本人帮助他摆脱了这个烦恼。尽管东北军在广大人民的支持下掀起了抗日起义,但蒋介石拒绝提供援助,认为这样做只会帮张学良复兴东北,且可能得罪日本人,因此拒绝了所有援助请求,最终导致起义的失败,东北在接下来的14年中彻底沦陷。

从这一系列的政治抉择中,可以看出蒋介石与其背后利益集团的核心关注点并不在国家的整体利益,而是基于个人和家族的得失。他并不关心东北的未来,重要的是保卫自己的权力和经济利益。

到了抗日战争后期,蒋介石指挥的豫湘桂会战以彻底失败告终,中国彻底失去了国际舞台上的影响力,雅尔塔会议上蒋介石的地位几乎被边缘化。苏联和美国在讨论战后安排时,完全忽视了中国的立场。在这一背景下,蒋介石对东北的态度依旧未变,甚至在1945年东北归还中国主权的过程中,东北仍然受到苏联的强势影响,成为了半殖民地状态。

对蒋介石来说,东北的重回中国只是一个面子问题,实质上,他更关心的是中南地区的稳定与自己的江浙核心区域的控制。东北的问题对于蒋来说,总是被排在次要位置,直至马歇尔的压力让蒋不得不将更多的资源调往东北。

毛主席的视角与蒋介石截然不同。抗战期间,我党始终保持对东北的重视,并在抗战胜利后迅速采取了收复失地的行动。在东北战场,蒋介石的迟缓反应与不情愿调兵的做法,导致了国民党在东北战局的失败。

在1947年,蒋介石的错误决策越来越明显,他固守东北,却无法改变战局。国民党逐渐陷入兵员短缺、战斗力下降的困境,而我党在东北的抗日根基和土地改革政策,激发了当地民众的支持。在这种情况下,蒋介石的“面子问题”彻底沦为他自己的失败根源。

最终,1948年,国民党在辽沈战役中遭遇全军覆没,蒋介石的东北失策与不作为成了他政治生命的转折点。1949年,蒋介石第三次下野,逃往台湾,而他在日记中为未能及时撤出东北而痛心疾首,悔恨已晚。

发布于:天津市第一配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。